History發展歷史

1948年,年輕的David Tasma因癌症過世後,英國Dr. Cicely Saunders發願推動癌症病人的善終,在1959年以「安寧」(hospice)之名開始社會運動,於1966年得到美國精神科醫師Dr. Kubler-Ross的呼應下,終於在1967年設立St. Christopher Hospice,開始現代的安寧療護。

1982年,馬偕紀念醫院鍾昌宏醫師至美國進修時,接觸到安寧療護,便開始在院內推廣安寧療護的理念。1987年,馬偕紀念醫院舉辦一系列「臨終關懷」講座。1988年9月10日,正式成立安寧籌備小組,以籌備正式成立安寧病房。1989年10月2日至21日,馬偕舉辦安寧照顧訓練,使籌備團隊知能增長。1990年2月,在馬偕紀念醫院淡水分院設立全國第一個安寧病房,並於3月13日正式開幕。

1990年春天開始的馬偕安寧病房,共有18床,以「五全照顧」為理念,提供完整的臨終照顧。然而,在沒有全民健康保險的年代,醫療費用是現實的困難,因此馬偕紀念醫院於1990年7月捐款籌備「中華民國安寧照顧基金會」,並於1990年12月正式成立基金會,對當時的病人與家屬提供許多經濟上的支持。

1992年,馬偕安寧療護從病房推廣到居家服務,是在沒有評鑑要求的時代,馬偕以關懷弱勢的精神主動服務,並且陸續安排醫師、護理師、社會工作師至英國、日本、新加坡進修或考察,不斷提升技能與見識。

德不孤,必有鄰,1993年天主教耕莘醫院,1995年台大醫院,陸續成立安寧病房或緩和病房,於是在1995年,在鍾昌宏醫師推動下,安寧緩和醫療第一個學術組織「台灣安寧照顧協會」正式成立。在此背景下,馬偕紀念醫院高層體認教育訓練的重要性,1996年8月1日成立「安寧療護教育示範中心」為一級臨床醫療單位,並為興建獨棟安寧療護大樓做準備。

1996年11月,病床擴大至26床,並不斷派病房護理師至英國進修。1997年7月,得到趙可式老師的指導,對安寧護理知能的深度與廣度不斷精進。1998年,「安寧療護教育示範中心」大樓落成,初期以31病房25床,至2000年加上32病房38床,共計63床,在當時與St. Christopher Hospice床數相同,並列世界最大的安寧療護單位。

1999年,台灣安寧緩和醫學學會正式成立,賴允亮醫師擔任創會理事長,賴醫師並積極參與Asia Pacific Hospice Network,台灣安寧療護開始讓世界看得見。

2000年,是台灣安寧療護發展的關鍵年,因為那一年,在蓮花基金會董事長陳榮基醫師(同時為台灣安寧照顧協會理事長)、台灣安寧緩和醫學學會理事長賴允亮醫師、中華民國(台灣)安寧照顧基金會董事趙可式護理師等安寧先驅的奔走下,立法院通過「安寧緩和醫療條例」,這使得台灣的安寧療護起了質量的變化,馬偕也跟著與大家一同進入認證、督考與評鑑的時代。萬眾一心,百花齊放,可謂安寧盛況。隨之而來的安寧共同照顧,更是擴大了我們的照顧範圍。

2009年初,賴允亮主任至台北醫學大學附設雙和醫院擔任副院長一職,由放射腫瘤科專科醫師暨安寧療護專科醫師蘇文浩接任安寧療護教育示範中心主任,負起承先啟後與發揚光大的角色。

2009年9月我們率先呼應衛生署與健保局的政策,新增八類疾病病人可以入住安寧病房及得到居家安寧照護服務。擴大照護之疾病類別為罹患「老年期及初老期器質性精神病態」、「其他大腦變質」、「心臟衰竭」、「慢性氣道阻塞」、「肺部其他疾病」、「慢性肝病及肝硬化」、「急性腎衰竭」及「慢性腎衰竭及腎衰竭」之末期病人。這是自2003年本安寧中心將神經運動元疾病納入安寧療護後的一大進展。

2014年7月,精神專科暨安寧療護專科醫師方俊凱接任中心主任,秉持院方的期望,進一步發展心理與靈性照顧,期望把安寧療護的照顧層次既提高又深化。自此,馬偕安寧療護教育示範中心成為一個多元專科背景的照顧場域,主治醫師來自腫瘤科、家醫科、甚至是精神科。Hospice原本就是指心靈的驛站,馬偕安寧秉持此初衷,愛人如己,陪病人與家屬一起走人生的最後一哩路。

- 陳虹汶

- 蘇文浩

- 嚴從毓

- 黃銘源

- 1988年9月成立籌備小組。

- 1989年10月舉行安寧照顧訓練。

- 1990年成立台灣第一家安寧病房(18床)。

- 1990年共同發起中華民國安寧照顧基金會成立。

- 1992年開始提供安寧居家護理服務。

- 1996年安寧病房擴床為26床。

- 1996年參與安寧居家療護試辦計畫。

- 1996年全國首創緩和醫療門診。

- 1998年啟用安寧療護教育示範中心並成立31病房,床數25床。

- 1999年共同發起台灣安寧緩和醫學學會成立。

- 2000年擴充安寧32病房38床,共63床。為世界規模最大的病房。

- 2000年共同促使立法通過安寧緩和醫療條例。

- 2000年首次衛生署安寧評鑑實地訪查。(通過認證)

- 2003年開始照顧漸凍人(運動神經元疾病)。

- 2005年成立安寧共同照護小組團隊。

- 2008年衛生署癌症診療品質認證評鑑實地訪查。(通過認證A級。)

- 2009年開始照顧八大非癌病人。

- 2011年榮獲國家品質標章醫療院所類醫院特色專科組認證。

- 2012年31病房轉型為加護安寧病房,與放射腫瘤科一起提供支持治療。

- 2015年加人『國際安寧療護協會International Association for Hospice & Palliative Care / IAHPC』。

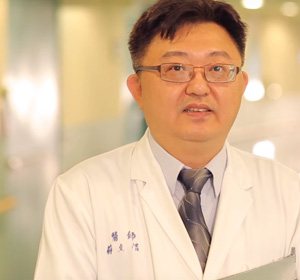

安寧ESMO 領獎

100年-108年連續9年安寧宣導優良團體獎

| 項目 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 |

|---|---|---|---|---|

| 安寧病房入住人次 | 641 | 632 | 589 | 679 |

| 安寧推廣病房入住人次 | 411 | 378 | 363 | 415 |

| 安寧共同照護服務人數 | 1117 | 1210 | 1134 | 1219 |

| 安寧居家療護人數 | 117 | 132 | 143 | 144 |

| 社工師/員服務人數 | 303 | 735 | 730 | 730 |

| 牧師服務人次 | 459 | 442 | 487 | 548 |